久しぶりに西須磨小学校での練習。今日は味方を使ってシュートに持ち込むこと(ワンツー・クロスオーバー)がテーマでした。2年生、4年生との試合をすることもできましたし、練習後にほとんどの選手が「疲れた~」と言えるくらい、終わりまで集中して取り組んでくれたと思います。

ワンツー、クロスオーバーからシュートというメニューはこれまで何度も繰り返してきた練習です。しかし、最近これらのコンビネーションプレーを仕掛けたりすることが少なくなっていましたので、

①味方に一度ボールを預けて ⇒②スペースに走りこみ ⇒③声を出してパスを引き出し⇒④リターンを受ける ⇒⑤それからシュートを打つ

という一連の流れの再確認や、「ボールを持っている味方を追い抜かす攻撃参加」「パス&ゴー」の感覚を思い出すため、復習という感じでやってみました。

ところが、意外と気になる点がありました。パスを足元に出してしまう選手が多かったことです。もちろん、それ自体悪いことではありません。パスを味方の足元に出して、受け手はしっかりトラップすることが基本です。でも、シュートに持ち込む場面において、果たしてそれで良いのでしょうか?

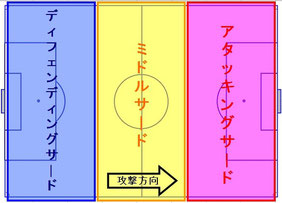

フィールドを大きく分けて3つのエリアに分ける考え方があります。『third of the pitch(サード・オブ・ザ・ピッチ)』という考え方です。

図のとおり、攻める方向の前から

「アタッキングサード」

「ミドルサード」

「ディフェンディングサード」

の3つのエリアに、サッカーのフィールドが分かれているものと考えます。

一番シュートを打つことが多いのはどこでしょうか?・・・実は3つのエリアの内、フィールドの1/3しかないアタッキングサードでのみ、選手は〝シュート〝というプレーを選ぶことができるんです。(よほどキック力があったり、ゴールがガラ空きのような場合は別ですが)

当たり前のことなんですが意識しているのとしないのでは、プレーの゛質゛に大きな違い生まれると感じています。アタッキングサードでは選手はシュートにつながるプレーを意識して、どんどんチャレンジする必要があります。

では問題、アタッキングサードでは

Q1 パスをする場合、どちらのパスを選びますか?

(1) 味方の足元に確実につなぐパス

(2) 相手の「裏」をつく、味方を前に走らせるパス

Q 2 パスを受ける選手は自分がどう動いて、どこへパスを要求しますか?

(1) 相手のいないスペースに移動して、足元へ

(2) 相手の「裏」に走りこみながら、自分の前方へ

Q1Q2どちらも(2)を意識して、素早い攻撃、シュートにつなげることができれば、ゴールを奪える可能性が高くなります。

※ちなみに、相手にシュートを打たれるかもしれない「ディフェンディングサード」では、上の問題の答えはどうなりますか?考えてみてください。

話を戻しまして今日の練習。ワンツー・クロスオーバーで相手を崩してシュートで終わるメニューでした。

「アタッキングサード」に自分がいることをイメージしながら、パスについて

●スペースに走りこむ味方の前にギリギリ届くようなパスの質(強さ、スピードや角度)まで考えながら練習できるかどうか

●もしくは味方の得意な足の前にシュートがしやすいボールを送ることができるかどうか

そんな所まで考えてプレイすることができれば、練習の効果が大きくなり、上達するのも早くなると思います。

『third of the pitch(サード・オブ・ザ・ピッチ)』は、次のプレーを考える上で目安になる考え方です。自分が今フィールドのどこにいるのか分かってプレーできれば、ナイスプレーをする回数が増え、ミスの回数を少なくすることにつながるのではないでしょうか。

ぷちMVP

そうへい : 味方からボールを引き出すため、しっかりとスペースに動けていました。

パスを受けてからも、素早くシュートまでもっていけました。

こうせい : 相手の動きがよく見えるようになってきて、ドリブル、パスの判断が

早くなってきました。足元だけでなく自分の前方にパスをもらうことにも

チャレンジしてみて下さい。

西須磨 Soccer Club

西須磨 Soccer Club

まだコメントはありません。